四条烏丸から徒歩5分の司法書士

遺言・相続・売買による名義変更登記、会社設立・役員変更の登記、訴訟や成年後見

のご相談をメイン業務として受け付けております。

女性司法書士も在籍しています。

- HOME >

- HOME

四条烏丸から徒歩5分の司法書士

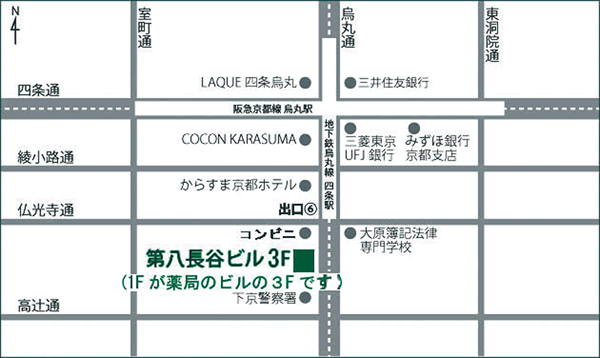

烏丸仏光寺司法書士事務所は、地下鉄「四条駅」の南改札(6番出口)から徒歩1分,阪急京都線「烏丸駅」から徒歩5分の司法書士事務所です(地図)。

遺言・相続・売買による名義変更登記、会社設立・役員変更の登記、訴訟や成年後見のご相談をメイン業務として受け付けております。

女性司法書士も在籍しています。

安心の低額料金・親しみ易い雰囲気・手厚いサービスで京都市内のお客様はもちろん大阪・滋賀・神戸のお客様からも選ばれています。

お見積ページ、費用・報酬ページもぜひご参照ください。

人生に数回あるかないかの司法書士の選択という重要な場面で、不安や心配を残さないためにも司法書士選びはとても重要です。

ご連絡お待ちしております。(お問い合わせページ)

主な取扱業務

-

不動産登記

●相続による名義変更、各種お手続き(遺産分割・相続放棄・遺言書検認・戸籍調査など)

●相続税対策としての贈与(配偶者贈与、生前贈与)

●離婚による財産分与

●売買による所有権移転(購入・売却・契約書作成・契約立会など)

●住宅ローン完済による抵当権抹消

●住宅ローン借り換え(抵当権抹消&抵当権設定)

-

企業法務・商業登記

●会社設立登記(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人)

●役員変更、本店移転による各種変更登記

●募集株式の発行、資本金の額の変更、事業承継に伴う変更登記など商業登記全般

-

遺言書

●公正証書遺言の作成

-

訴訟・裁判

●通常訴訟、少額訴訟 (貸金返還請求・敷金返還請求・建物明渡請求など)

●調停、支払督促

●差押、仮差押、強制執行

●内容証明作成・送付

●個人民事再生、自己破産、債務整理、過払金返還請求

●簡裁訴訟代理業務

●裁判書類作成業務(訴状・答弁書・申立書など)

最善の解決方法をご提案いたします。

・司法書士への報酬ってどれぐらいなのか見当もつかない…

・登記費用が高いような気がする。他に頼みたいがアテがない…

・相続登記っていつごろしたらいいのわからない。

・相続放棄ってどうしたできるの?

・遺言を作成したいけど、何からしたらいいのかわからない。

・住宅ローンを完済したので抵当権を抹消したい

・株式会社や合同会社を設立したい

・NPO法人を設立したい

・貸したお金が何年も戻ってこないので裁判したい。

・敷金が戻ってこない。争いたいが、争い方がわからない。

・消費者金融の返済方法や毎月の取り立てに困っている。

最善の解決方法をご提案いたします。

ご相談のみも可能です。

このたびは、当事務所のホームページにお越しくださいまして、ありがとうございます。

烏丸仏光寺司法書士事務所の6つの特徴

- 専門用語を使わず、ご相談者様にわかりやすい言葉でご説明いたします。

- 司法書士単独ではご相談に対応できない場合も他士業、他業種と協力し問題を解決いたします。

- 明確な料金(司法書士報酬・実費・税金)を事前に明示致します。依頼する・しないはその後に決めていただいてかまいません。(ご依頼の流れはこちら )

- ご相談者の秘密は厳守いたします。

- 夜間のご相談、土日祝日のご相談、出張相談も可能な限り対応させていただきます。事務所は京都市の中心街・四条烏丸ですので、大変便利です。

- 京都司法書士会主催の無料法律相談会には積極的に参加しております。

また事務所独自での無料法律相談会も実施しております。

アクセスマップAccess map

遺言・相続・売買による名義変更登記、会社設立・役員変更の登記、訴訟や成年後見のご相談をメイン業務として受け付けております。

女性司法書士も在籍しております。

-

代表中島忠之(京都司法書士会所属)

-

所在地〒600-8413

京都市下京区烏丸通仏光寺下る大政所町680番地1

第八長谷ビル3F -

連絡先

-

アクセス阪急京都線「烏丸駅」徒歩5分

京都市営地下鉄「四条駅」6番出口徒歩1分

烏丸通沿い。